Handicap sans frontières #3 : les boules et puis des frites

Belgique-Luxembourg : un duo insolite entre l’excellence discrète et la complexité assumée, où 2 millions d'habitants handicapés oscillent entre inclusion et parcours d'obstacles. Malick Reinhard poursuit son tour de la francophonie en quête du pays le plus accessible, loin des clichés.

⏲️ Vous n’avez que 30 secondes ?

Après avoir exploré la Suisse et la France, je poursuis mon enquête sur la qualité de vie des personnes handicapées dans les pays francophones en m'intéressant aujourd'hui à la Belgique et au Luxembourg. Selon les critères de la Convention des droits des personnes handicapées de l'ONU, ce duo obtient une note globale de 4/5 (66/100).

Toutefois, ce score cache d'importantes disparités : le Luxembourg frôle l'excellence avec 4/5 (80/100), tandis que la Belgique se classe dernière de notre comparatif avec 3/5 (51/100).

Le Luxembourg se distingue par son approche centralisée et cohérente, avec un Plan d'action national efficace et une ville-capitale primée pour son accessibilité. Son taux d'emploi des personnes handicapées atteint 60%, l'un des meilleurs d'Europe. La Belgique, malgré la reconnaissance constitutionnelle des droits des personnes handicapées, souffre d'une fragmentation institutionnelle paralysante et d'une vision encore trop médicale du handicap.

Particulièrement préoccupant en Belgique : 26% des personnes handicapées vivent sous le seuil de pauvreté, seuls 43,8% ont un emploi, et une récente loi de mars 2023 permet de retirer les droits politiques à certaines personnes handicapées sous protection judiciaire.

Commençons par une blague — belge, naturellement, et avec un arrière-goût de 1er avril. Qu’est-ce qu’un squelette devant un escalier ? Vous ne savez pas ? Non !? Eh bien, c’est un Wallon qui attendait une rampe d’accès, voyons ! Hilarant, n’est-ce pas ? Ha… ha… ha…

Aujourd’hui, nous entamons le troisième épisode de notre (palpitant) feuilleton — qui dit encore ça, à part Pascal Praud !? — sur la qualité de vie des personnes handicapées en francophonie. Après la Suisse, puis la France — qui avaient atteint le modeste palier des 3 fauteuils roulants sur 5 —, c’est désormais au tour de nos voisins belges et luxembourgeois de passer sur le grill de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH). Les Belges représentent 15 % du public de « Couper l’herbe sous les roues », chaque semaine.

Pour rappel, depuis 2006, la CDPH est aux personnes handicapées ce que les droits de l’homme sont à l’ensemble de l’humanité : essentiels, universels et pourtant, étrangement difficiles à appliquer au quotidien. La Belgique a ratifié ce texte le 2 juillet 2009, le Luxembourg suivant courageusement la tendance quelques années plus tard, le 26 septembre 2011. À eux deux, ces pays comptent près de 12,5 millions d’âmes, dont environ 16 % vivent avec un handicap, soit près de 2 millions d’individus confrontés chaque jour à ces défis d’accessibilité et d’égalité (plus ou moins) assumés.

Côté belge, selon une étude fraîchement sortie du four de la Fondation Roi Baudouin, un peu plus de 40 % des personnes en situation de handicap occupent un emploi. Un chiffre qui pourrait presque inspirer l’optimisme, si seulement l’Unia — institution interfédérale indépendante qui chasse les discriminations comme d’autres les Pokémon — n’avait pas enregistré 1017 signalements liés au handicap rien qu’en 2023. Soit près de 23 % de toutes les plaintes reçues, plaçant le handicap confortablement en deuxième position des discriminations les plus populaires en Belgique. De quoi calmer rapidement les ardeurs des plus enthousiastes…

📃 Sommaire

🪜 Accessibilité

Sur le front de l’accessibilité, Belgique et Luxembourg jouent dans la même cour, mais pas exactement selon les mêmes règles. En Belgique, les normes pour les bâtiments neufs et rénovés varient selon les régions, tandis que les édifices existants ne sont soumis à aucune obligation généralisée, laissant de nombreux lieux anciens difficilement accessibles. Les infrastructures publiques, comme les routes et parcs, manquent souvent de design adapté, et les contrôles systématiques de conformité restent rares, ce qui limite l’autonomie dans l’accès aux transports. Malgré des initiatives régionales prometteuses, telles que le Plan Accessibilité 2022-2024 en Wallonie, ou l’agence d’expertise en Flandre, le Comité de l’ONU sur les droits des personnes handicapées (CRPD) juge les progrès insuffisants.

Au Luxembourg, en revanche, la démarche unifiée se révèle nettement plus ambitieuse. Une loi du 7 janvier 2022 impose désormais l’accessibilité universelle des lieux ouverts au public, des routes et des logements collectifs, avec notamment l’obligation d’avoir au moins 10 % des nouveaux logements accessibles. Cette initiative, très appréciée par le public, comble en partie le retard accumulé par les bâtiments existants. Autre succès notable : la ville de Luxembourg a remporté le European Access City Award 2022, récompensée pour ses solutions urbaines innovantes en matière d’accessibilité. Malgré son relief abrupt, la capitale luxembourgeoise a misé sur le design universel avec bus à plancher bas, annonces visuelles et auditives aux arrêts, tramway et funiculaire accessibles, sites web adaptés et même un ascenseur reliant la ville haute et basse. Toutefois, certains défis subsistent, particulièrement dans l’adaptation des bâtiments historiques et des voiries anciennes.

Côté web, depuis le 23 septembre 2020, les sites web des services publics belges doivent être accessibles aux personnes handicapées. Un an plus tard, une étude du Collectif Accessibilité Wallonie Bruxelles (CAWaB) estime que 9,6% des sites concernés ne respectaient pas pleinement les standards d’accessibilité, tandis que seulement 7,6% étaient entièrement conformes. Dans le Grand-Duché, les 900 plateformes numériques publiques doivent être aux normes depuis 2019. Mais cette fois encore, le Service information et presse (SIP) estime que, en 2021, 44 % desdites plateformes ne répondaient pas aux dispositions légales.

Luxembourg : 🧑🦼🧑🦼🧑🦼🧑🦼🦼

Note moyenne : 🧑🦼🧑🦼🧑🦼🦼🦼

Au sens de ses engagements, et même si le Luxembourg affiche une cohérence enviable dans ses efforts récents, la Belgique, elle, progresse par petits pas fragmentés. Les pays démarrent donc ce tour d’horizon avec une note moyenne de 4 discrets fauteuils roulants sur 5.

À lire également…

🏛️ Cadre légal

En matière de cadre légal, la Belgique et le Luxembourg ont cherché à mieux aligner leurs législations sur la CDPH, mais avec des approches distinctes. La Belgique a notamment inscrit en 2021 le droit à des aménagements raisonnables directement dans sa Constitution. Le Comité CDPH a salué cette avancée dans un rapport en 2024, ainsi que l’adoption du Plan d’action fédéral 2021-2024. Toutefois, en 2023, Unia enregistrait encore 1017 signalements liés au handicap, soit près de 23 % de toutes les plaintes reçues, plaçant le handicap en deuxième position des discriminations en Belgique — le racisme obtient la médaille d’or. Le Comité ONU reste également préoccupé par des problèmes urgents, notamment « une réforme rapide du système d’administration des biens et des personnes, les mesures d’internement à durée indéterminée pour raisons de handicap intellectuel ou psychique, la désinstitutionnalisation et le respect du droit de vote, mis à mal par une loi de mars 2023 ».

Le Luxembourg, lui, affiche une organisation plus centralisée, avec des plans nationaux structurés dès 2012. Le deuxième Plan d’action national 2019-2024 (PAN), évalué à mi-parcours en 2022 par KPMG Luxembourg, a permis de constater que 28 actions sur les 97 prévues avaient été réalisées à cette date, tandis que d’autres étaient encore en cours ou à lancer. Ce plan a été élaboré en étroite collaboration avec le Conseil supérieur des personnes handicapées (CSPH), majoritairement composé de personnes directement concernées, une gouvernance participative reconnue comme exemplaire. Le pays a également innové en 2018 en reconnaissant officiellement la langue des signes allemande, facilitant ainsi l’accès aux services publics et à l’éducation. Toutefois, le régime de tutelle luxembourgeois est en pleine réforme depuis 2023, visant à passer d’une privation automatique de tous droits à une évaluation individualisée des droits civiques, conformément aux principes de la CDPH.

Luxembourg : 🧑🦼🧑🦼🧑🦼🧑🦼🦼

Note moyenne : 🧑🦼🧑🦼🧑🦼🧑🦼🦼

Malgré les efforts encourageants du Luxembourg et les avancées ponctuelles de la Belgique, le chemin vers une pleine conformité au cadre légal de la CDPH reste encore sinueux. Ce facteur reçoit donc une moyenne de 3 fauteuils roulants sur 5.

À lire également…

🍎 Éducation

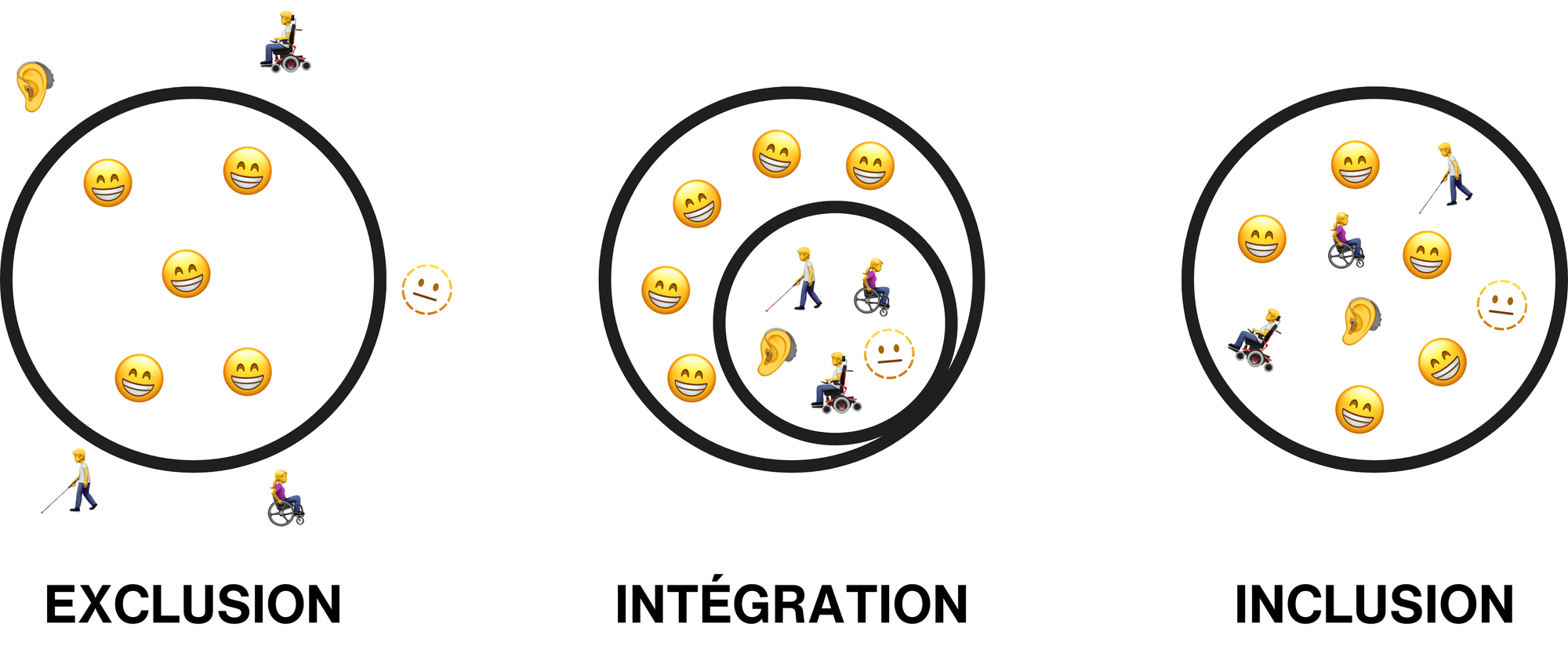

La Belgique et le Luxembourg ont tous deux adhéré au principe de l’éducation « inclusive », mais, une nouvelle fois, la mise en œuvre pratique diffère considérablement d’un pays à l’autre. En Belgique, l’enseignement est structuré par les Communautés flamande, française et germanophone, chacune disposant de son propre système d’enseignement spécialisé. En 2019, environ 5 % des élèves restaient encore systématiquement orientés vers l’enseignement spécialisé. Le Comité de l’ONU d’ailleurs souligne, en 2024, « le manque de soutien du public, des attitudes négatives persistantes et des attentes faibles à l’égard des élèves handicapés, appelant la Belgique à développer un véritable plan de transition vers une éducation pleinement inclusive ». Aujourd’hui, l’accès à l’école ordinaire n’est toujours pas garanti pour chaque personne, obligeant souvent les familles à mener des luttes difficiles pour obtenir une intégration (à défaut d’une inclusion) adéquate.

Au Luxembourg, l’approche est plus récente et plus centralisée. Bien que l’enseignement spécialisé existe encore, le gouvernement encourage depuis plusieurs années l’inclusion scolaire en milieu ordinaire, avec notamment la loi sur l’inclusion scolaire de 2017. Celle-ci a mis en place une Commission nationale de l’inclusion (CNI) et des centres de compétences pour soutenir les écoles ordinaires. Le pays a également lancé des équipes mobiles de soutien pédagogique et introduit la sensibilisation au handicap dès l’école primaire et secondaire dans le cadre du PAN 2019-2024. Cependant, aucune loi ne garantit formellement le droit à une scolarisation ordinaire, et une partie significative des élèves ayant des besoins spécifiques reste orientée vers des filières spécialisées, même si leur proportion (autour de 1 %) demeure inférieure à celle de la Belgique — et de tous les autres pays évalués dans ce dossier.

Luxembourg : 🧑🦼🧑🦼🧑🦼🧑🦼🦼

Note moyenne : 🧑🦼🧑🦼🧑🦼🦼🦼

La Belgique conserve un système éducatif très cloisonné, tandis que le Luxembourg progresse plus rapidement, malgré un retard initial. Sur base de l’article 24 de la CDPH, c’est un généreux 3/5 pour le BeLux.

À lire également…

💼 Emploi et marché du travail

L’accès à l’emploi demeure un obstacle conséquent pour les personnes handicapées, tant en Belgique qu’au Luxembourg, même si ce dernier affiche des résultats nettement plus favorables. En Belgique, l’écart reste considérable : en 2018, seuls 43,8 % des personnes handicapées en âge de travailler avaient un emploi, contre 75,6 % pour les autres, représentant ainsi l’un des écarts les plus élevés de l’Union européenne, selon le gouvernement. Malgré des lois anti-discrimination solides et l’obligation d’aménagements raisonnables en vigueur depuis 2007, leur application demeure insuffisante. En outre, les quotas de 2 à 3 % imposés dans la fonction publique restent largement non atteints. En effet, seul 1,06 % des employés de la fonction publique fédérale étaient des personnes handicapées en 2021, chiffre en baisse par rapport à l’année précédente. Le marché belge reste dominé par des emplois protégés (environ 20 000 personnes), avec une transition lente vers l’emploi ordinaire malgré des mesures telles que la prime à l’embauche à Bruxelles ou le programme flamand « Assistance à l’inclusion dans l’emploi ».

Le Luxembourg affiche quant à lui une situation plus favorable avec un taux d’emploi de personnes handicapées atteignant environ 60 % en 2022, réduisant l’écart avec les personnes sans handicap à seulement 14 points, l’un des plus faibles d’Europe. Le Grand-Duché a notamment mis en place un statut de salarié handicapé, garantissant un salaire minimum et des mesures d’accompagnement spécifiques financées en partie par l’État. Un quota de 5 % dans la fonction publique exerce une pression incitative même s’il n’est pas systématiquement atteint. Des aides financières pour les employeurs privés, des programmes de mentorat et des entreprises inclusives renforcent encore cette dynamique positive. Fin 2023, sur les 7 227 personnes handicapées actives recensées, 4 639 étaient en emploi, témoignant d’un succès notable bien que des défis subsistent encore, notamment pour les handicaps lourds ou intellectuels.

Luxembourg : 🧑🦼🧑🦼🧑🦼🧑🦼🦼

Note moyenne : 🧑🦼🧑🦼🧑🦼🦼🦼

Malgré des efforts notables des deux côtés de la frontière, la Belgique reste encore à la traîne, et le Luxembourg se distingue avec des initiatives en quasi parfait accord avec la CDPH. La note moyenne atteint, donc, et de justesse, les 3 fauteuils sur 5.

À lire également…

🤲 Protection sociale

Sans suspense, la Belgique et le Luxembourg affichent sur ce plan des réalités assez contrastées. En Belgique, malgré certaines avancées récentes, comme l’octroi de nouvelles allocations dès 18 ans, le Comité CDPH s’inquiète du niveau élevé de pauvreté parmi les personnes handicapées (environ 26 % vivent sous le seuil de pauvreté). Le montant maximal de l’allocation de remplacement de revenu (ARR) tourne autour de 1 200 € par mois (1150 francs suisses environ), à peine suffisant pour couvrir les besoins fondamentaux, surtout lorsque les personnes accèdent à l’emploi et risquent ainsi de perdre tout ou partie de leur allocation. De plus, la fragmentation des compétences régionales crée des inégalités d’accès aux droits selon le lieu de résidence, ce qui accentue la précarité de certaines catégories vulnérables.

Le Luxembourg présente un système plus généreux et globalisé. Le Revenu pour personne gravement handicapée (RPGH) assure une base minimale de vie autour de 1 450 € par mois (environ 1380 francs suisses), garantissant ainsi un niveau de vie un tantinet plus décent. Par ailleurs, le Revenu pour salariés handicapés (RSH) permet aux travailleurs à temps partiel, ou à capacité réduite, de maintenir un revenu adéquat. Le pays se distingue également par son assurance dépendance très complète, couvrant les aides humaines, l’adaptation des logements et autres services essentiels à l’autonomie. Le Comité CDPH relève toutefois la nécessité de mieux couvrir certains coûts indirects liés au handicap, comme les aides techniques ou les transports spécialisés, afin d’éviter toute surcharge financière pour les bénéficiaires.

Luxembourg : 🧑🦼🧑🦼🧑🦼🧑🦼🦼

Note moyenne : 🧑🦼🧑🦼🧑🦼🧑🦼🦼

Si le Luxembourg offre un modèle social relativement solide, la Belgique doit encore consolider ses acquis pour éviter la précarité persistante chez les personnes handicapées. Toujours au sens de la CDPH, la note moyenne de facteur est donc de 4/5 — et, une nouvelle fois, le Luxembourg y contribue largement.

À lire également…

🏥 Santé

En matière de santé, la Belgique et le Luxembourg assurent globalement aux personnes handicapées un accès satisfaisant aux soins médicaux de base grâce à leurs systèmes publics. Cependant, des défis distincts subsistent dans chacun des pays. En Belgique, malgré une assurance maladie universelle, des coûts importants restent à charge des personnes handicapées pour certains soins spécifiques (kinésithérapie longue durée, soins dentaires, soutien psychologique intensif), conduisant parfois au renoncement à ces soins pour raisons financières, rapporte le Belgian Disability Forum (BDF).

Un chiffre illustre bien cette disparité : en 2021, selon les Statistiques de l’Union européenne sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC), 45 % des personnes handicapées se déclaraient en « mauvaise » ou « très mauvaise » santé, contre seulement 8 % de la population belge sans handicap reconnu. En parallèle, l’accessibilité physique et informationnelle des hôpitaux du pays est jugée « insuffisante », avec encore trop d’obstacles architecturaux et un manque généralisé d’informations accessibles en formats adaptés (Braille, Langue des signes, FALC), selon l’ONU. Le Comité CDPH relève également « la nécessité urgente de mieux former le personnel médical aux droits et aux besoins spécifiques des patients handicapés, dénonçant notamment des pratiques abusives, comme des stérilisations non consenties en milieu institutionnel ».

Le Luxembourg, quant à lui, bénéficie d’un cadre sanitaire particulièrement accessible financièrement, sans inquiétude majeure sur les restes à charge grâce à un système de santé généreusement subventionné. L’accessibilité physique des infrastructures médicales y est aussi globalement satisfaisante, avec des aménagements adaptés dans la plupart des établissements récents ou rénovés. Toutefois, la petite taille du pays limite l’offre locale de certains services très spécialisés, obligeant les patients à recourir à des soins à l’étranger. Le PAN 2019-2024 a identifié ce besoin, menant notamment à l’ouverture d’un nouveau Centre national de rééducation fonctionnelle en 2020. Mais, comme dans tous pays, L’assurance dépendance luxembourgeoise assure par ailleurs un soutien efficace à domicile, même si le pays réfléchit à étendre ces aides vers une assistance personnelle « plus flexible et autogérée ».

Luxembourg : 🧑🦼🧑🦼🧑🦼🦼🦼

Note moyenne : 🧑🦼🧑🦼🧑🦼🦼🦼

Les deux pays assurent un niveau de soins satisfaisant, mais imparfait : la Belgique doit surmonter des obstacles financiers et organisationnels persistants tandis que le Luxembourg doit renforcer son offre locale spécialisée

À lire également…

💬 Participation sociale et politique

La participation sociale et politique des personnes handicapées révèle des différences notables entre la Belgique et le Luxembourg. En Belgique, l’institutionnalisation demeure répandue, notamment pour les personnes ayant une déficience intellectuelle ou des troubles psychosociaux. En 2024, le Comité de l’ONU s’inquiétait encore du nombre élevé de personnes placées en institutions, incluant des résidents venus de France par manque de structures adéquates dans leur pays (BDF.BELGIUM.BE). Si des initiatives telles que la stratégie « Vie autonome » en Wallonie ou le « Persoonsvolgend budget » en Flandre, montrent une volonté de désinstitutionnalisation, le processus reste lent. La Belgique doit aussi gérer des défis importants liés aux soins psychiatriques, malgré plusieurs réformes, tels que la « Réforme 107 » lancés en 2010, pour développer des soins communautaires.

Au Luxembourg, l’approche favorise davantage l’intégration communautaire, avec la plupart des personnes handicapées vivant en milieu ordinaire ou en logements adaptés. Le pays privilégie des services ambulatoires et des solutions inclusives, comme en témoigne le PAN 2019-2024, qui met l’accent sur la vie autonome et l’inclusion sociale. Toutefois, certaines institutions spécialisées demeurent en activité, bien que leur nombre reste limité.

En matière culturelle et sportive, la Belgique possède un riche tissu associatif et divers programmes adaptés, mais l’accessibilité reste variable et dépend fortement des initiatives locales. Le Luxembourg affiche une politique proactive d’accessibilité culturelle généralisée, facilitée par la taille réduite du pays et la consultation régulière des associations de personnes handicapées, comme lors des événements de l’European Capital of Culture 2022 (Esch).

Concernant la participation politique, la Belgique présente une importante régression avec la réforme de mars 2023 qui permet de retirer les droits politiques à certaines personnes handicapées sous protection judiciaire. Le Luxembourg, inversement, est engagé dans une réforme progressive visant à garantir davantage le droit de vote aux personnes sous tutelle, avec une évaluation individuelle systématique.

Luxembourg : 🧑🦼🧑🦼🧑🦼🦼🦼

Note moyenne : 🧑🦼🧑🦼🧑🦼🦼🦼

Avec 3 discrets fauteuils roulants sur 5, la Belgique et le Luxembourg font face à des enjeux importants pour assurer une participation des personnes handicapées à la vie sociale, culturelle et politique. Si le Luxembourg affiche une démarche plus proactive, la Belgique reste freinée par un fort héritage institutionnel.

À lire également…

👀 Sensibilisation

La sensibilisation et l’évolution des mentalités constituent un enjeu crucial inscrit dans la CDPH (article 8), et à ce titre, les deux pays agissent une fois de plus bien différemment. En Belgique, l’absence d’une stratégie nationale coordonnée se fait cruellement sentir. Toujours selon son rapport de 2024, le Comité CDPH s’inquiète en effet de la persistance d’une vision médicale et caritative du handicap, où les personnes concernées sont trop souvent considérées comme objets de charité plutôt que comme titulaires de droits à part entière.

Les rares campagnes existantes restent principalement portées par des ONG, comme le Téléthon Cap48, sans atteindre l’ensemble de la société de manière homogène. En 2024, une étude de Média Animation souligne d’ailleurs la très faible représentation du handicap dans les médias belges francophones (0,47 % des récits médiatiques pour 16 % de la population). Le Comité onusien recommande donc « vivement » à la Belgique « d’élaborer une stratégie globale pour promouvoir une image positive et basée sur les droits des personnes handicapées ». L’entité s’inquiète également de « la perception négative persistante des personnes porteuses de trisomie 21 ou d’autres handicaps intellectuels, contribuant à un taux élevé d’interruptions médicales de grossesse suite à des diagnostics prénataux ».

Wat ass normal? - Charlie (2022, Ministère luxembourgeois des Solidarités)

Le Luxembourg a pris une direction opposée en faisant de la sensibilisation une priorité nationale. Le PAN 2019-2024 y consacre un chapitre entier, matérialisé notamment par la campagne « Wat ass normal? » (Qu’est-ce qui est normal ?), lancée en avril 2022 en étroite collaboration avec les associations concernées. Cette initiative participative a rencontré un grand succès populaire, touchant largement la population via des affiches digitales, des clips vidéo et un site web dédié. Des mesures pratiques ont également vu le jour, telles que des « heures calmes » en magasins pour les personnes hypersensibles et autistes, et la sensibilisation au handicap intégrée au programme scolaire dès 2020.

Luxembourg : 🧑🦼🧑🦼🧑🦼🧑🦼🦼

Note moyenne : 🧑🦼🧑🦼🧑🦼🦼🦼

La Belgique semble devoir combler son retard en matière de sensibilisation, tandis que le Luxembourg fait figure de modèle francophone grâce à des actions concrètes et une stratégie nationale publique. Moyenne attribuée à ce facteur d’inclusion : 3 généreux fauteuils roulants sur 5.

À lire également…

💡 Innovation

L’innovation technologique appliquée au handicap (aides techniques, accessibilité numérique, nouvelles solutions de mobilité) constitue un enjeu transversal encouragé par la CDPH. Entre 2019 et 2024, la Belgique et le Luxembourg se sont engagés dans cette voie, avec toutefois un avantage notable du Luxembourg sur le plan de l’accessibilité numérique. Ce dernier a mis en place un Portail de l’accessibilité numérique qui teste régulièrement les sites gouvernementaux et communaux. Le rapport gouvernemental de 2022 indiquait ainsi une amélioration modérée avec 48 % de critères d’accessibilité remplis, contre 44 % en 2021.

En revanche, en Belgique, l’absence de coordination centrale entraîne des disparités importantes malgré la transposition de la directive européenne 2016/2102. Certains efforts sont cependant notables, comme la participation à des projets européens d’accessibilité web et l’intensification du sous-titrage et de l’audiodescription dans les médias audiovisuels.

En termes d’innovation concrète, la Belgique bénéficie d’un secteur académique dynamique avec des avancées technologiques,otelles que des prothèses bioniques et des logiciels d’assistance vocale. Des startups comme Wayfindr ou CorExpo illustrent le potentiel d’innovation belge. De son côté, le Luxembourg joue la carte du laboratoire d’innovation à l’échelle nationale, en lançant par exemple un Living Lab dédié aux technologies d’assistance, ou en testant des véhicules autonomes accessibles et des outils domotiques avancés pour les logements supervisés. La ville de Luxembourg a d’ailleurs été récompensée en 2022 pour ses solutions urbaines innovantes en accessibilité, telles que des applications mobiles interactives.

Toutefois, comme dans chacun des pays évalués, certaines associations craignent que ces progrès technologiques masquent une société encore réticente à accepter pleinement les personnes en situation de handicap telles qu’elles sont. Revendication allant également dans le sens de ce que préconise la CDPH.

Luxembourg : 🧑🦼🧑🦼🧑🦼🧑🦼🦼

Note moyenne : 🧑🦼🧑🦼🧑🦼🧑🦼🦼

Sur ce point, la Belgique progresse grâce à son secteur académique et privé innovant. Le Grand-Duché, quant à lui, se démarque par une stratégie intégrée à l’échelle nationale. C’est une moyenne de 4/5 pour ce facteur.

À lire également…

🔭 Mécanismes de suivi et contrôle

On ne change pas une équipe qui gagne ; ici, les réalités belges et luxembourgeoises sont à nouveau bien différentes. En Belgique, la complexité institutionnelle entraîne des difficultés considérables dans le suivi cohérent de l’application de la CDPH. Chaque entité fédérée dispose de son propre point de contact avec l’ONU, ce qui complique l’harmonisation des actions et des données. Malgré la relance en 2021 d’une Conférence Interministérielle chargée de coordonner les politiques, les données restent fragmentées et difficilement comparables. De plus, Unia, initialement désigné comme mécanisme indépendant de suivi dans le royaume, a vu ses compétences réduites depuis 2023, notamment en Flandre, fragilisant encore davantage le suivi uniforme sur tout le territoire. Le Comité de l’ONU appelle donc à « un renforcement urgent du rôle et des ressources d’Unia afin d’assurer une conformité aux standards internationaux ».

À l’inverse, le Luxembourg présente encore une structure beaucoup plus claire et efficace. Le Ministère des Solidarités assure la coordination générale via un comité interministériel régulièrement actif. Deux organismes indépendants reconnus par l’ONU (la CCDH et le CET) assurent la surveillance et le contrôle du respect de la CDPH. Le Conseil supérieur des personnes handicapées (CSPH), composé majoritairement de personnes directement concernées, participe activement au processus de suivi et a coconstruit le PAN 2019-2024. Enfin, et afin d’améliorer encore ce suivi, un Comité de pilotage élargi intégrant toutes les parties prenantes a été proposé et validé par le gouvernement fin 2022.

Luxembourg : 🧑🦼🧑🦼🧑🦼🧑🦼🧑🦼

Note moyenne : 🧑🦼🧑🦼🧑🦼🧑🦼🦼

En conclusion de cette exploration, la Belgique semble encore devoir rationaliser et renforcer ses mécanismes de suivi pour assurer une application cohérente de la CDPH. Comme à son habitude étonnante, le Luxembourg démontre une exemplarité presque parfaite dans ce domaine. Ce facteur se distingue par une moyenne de 4 fauteuils roulants sur 5.

À lire également…

🔍 Le bilan

L’examen approfondi de ces 10 critères révèle deux pays, voisins, mais fortement contrastés :

- 👍 Points forts : reconnaissance constitutionnelle des droits des personnes handicapées en Belgique (quand même la Constitution devient inclusive, c’est que l’idée commence à faire son chemin), une approche intégrée du Luxembourg via son Plan d’action national 2019-2024 (un « PAN » qui vise juste), une accessibilité urbaine primée à Luxembourg-ville (preuve qu’un bon design urbain peut faire disparaître les obstacles sans magie), un taux d’emploi sur le marché primaire du travail élevé au Luxembourg (parfois, les statistiques font plaisir à voir) et un dynamisme technologique en faveur de l’inclusion (on peut aimer les gadgets high-tech tout en appréciant une bonne vieille rampe à 5 %)

- 👎 Points faibles : une fragmentation institutionnelle en Belgique (à force de parler de coordination interfédérale, on se demande si quelqu’un a gardé la notice), une vision médicale persistante du handicap des deux côtés de la frontière (apparemment, il est difficile de retirer la blouse blanche), une lenteur vers l’école inclusive en Belgique (l’inclusion scolaire avance au rythme d’un lundi matin, 08h07, en cours d’algèbre), une offre limitée en services spécialisés au Luxembourg (c’est charmant d’être un petit pays, mais parfois un peu trop cosy quand on a besoin d’un spécialiste) et une exclusion électorale récente en Belgique pour certaines personnes handicapées (dans ce cas-là, le « droit » de vote ressemble plutôt à une faveur).

Note belge : 🧑🦼🧑🦼🧑🦼🦼🦼

(51 points sur 100)

Note luxembourgeoise : 🧑🦼🧑🦼🧑🦼🧑🦼🦼

(80 points sur 100)

Note globale : 🧑🦼🧑🦼🧑🦼🧑🦼🦼

(66 points sur 100)

Au sens des engagements pris avec la ratification de la CDPH, la Belgique et le Luxembourg décrochent ensemble la note globale de 4 petits fauteuils roulants sur 5. Ce duo arrive actuellement en tête de notre exploration francophone, devant la France et la Suisse. Notons toutefois que sans l’appui précieux du Luxembourg, la Belgique dégringole tout en bas du classement avec trois points de retard sur ses camarades suisses et français. Avec un total de 80 points sur 100, le Luxembourg frôle l’excellence, à seulement 1 point d’obtenir la note maximale de 5 fauteuils roulants sur 5, une performance remarquable.

🧮 Comprendre la méthode de calcul

Pour comparer objectivement la situation des personnes handicapées dans les cinq pays étudiés, une méthode d'évaluation rigoureuse a été développée, basée sur la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH).

Grille d'analyse

L'évaluation s'articule autour de 10 domaines clés couvrant l'ensemble des aspects de la vie quotidienne des personnes handicapées. Chaque domaine comprend 2 sous-critères spécifiques, notés de 0 à 5 selon une échelle précise allant de l'absence totale de mesures (0) au modèle exemplaire (5). Le score maximum par domaine est de 10 points, pour un total de 100 points.

Sources et collecte de données

L'analyse repose sur une triangulation méthodique de sources diversifiées : données officielles et statistiques nationales, rapports d'ONG et études indépendantes, témoignages directs de personnes concernées, ainsi que des observations de terrain et tests d'accessibilité. Toutes les données couvrent principalement la période 2019-2024.

Système de notation

Le score total obtenu sur 100 points est converti en fauteuils roulants selon l'échelle suivante : 0-20 points = 🧑🦼 (Situation critique), 21-40 points = 🧑🦼🧑🦼 (Insuffisant, obstacles majeurs), 41-60 points = 🧑🦼🧑🦼🧑🦼 (Acceptable, avec lacunes), 61-80 points = 🧑🦼🧑🦼🧑🦼🧑🦼 (Bon niveau, améliorations nécessaires), 81-100 points = 🧑🦼🧑🦼🧑🦼🧑🦼🧑🦼 (Exemplaire, référence internationale).

Nuances qualitatives

Au-delà des chiffres, l'analyse tient compte des disparités régionales, des tendances d'évolution sur les cinq dernières années et de l'écart entre législation et réalité du terrain. Ces éléments qualitatifs permettent de nuancer les scores et d'offrir une vision plus complète de la situation dans chaque pays.

Cette méthodologie a été validée par un panel d'expertes, d'experts et de représentantes et représentants associatifs des cinq pays étudiés pour garantir sa pertinence et son impartialité.

Alors, nos chers voisins belges et luxembourgeois réussiront-ils à surpasser nos amis canadiens ? On en parle mercredi prochain, tabarnak !

🙏 Vous avez aimé ce dossier ? Un petit geste, même symbolique, aide à la pérennité de cette infolettre et rend ce rendez-vous accessible à tout le monde. Connaître ces réalités, c’est aussi garantir votre qualité de vie si, un jour, le handicap sonne à votre porte. Merci du fond du cœur pour votre soutien !