Une rugueuse police

En Suisse, les fonctionnaires de police et de justice sont-ils formés à interagir avec les 22 % de la population en situation de handicap ? Entre données lacunaires et témoignages concrets, Malick Reinhard a enquêté sur cet angle mort de la formation, aux conséquences parfois dramatiques.

⏱️ Vous n’avez que 30 secondes ?

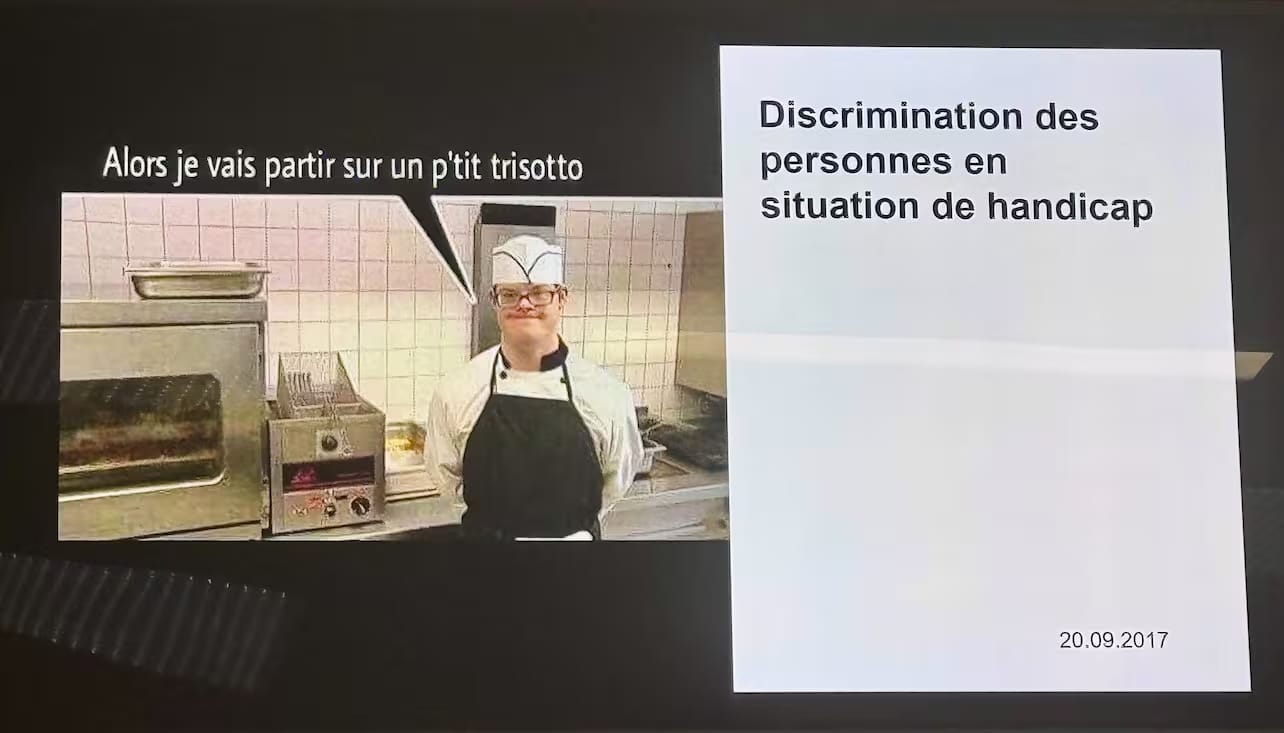

Tout a commencé par un « p’tit trisotto », une blague de mauvais goût dans un groupe WhatsApp de la police lausannoise. Cette moquerie, symptôme d’un validisme ordinaire, m’a poussé à enquêter : comment les forces de l’ordre et la justice en Suisse interagissent-elles avec les personnes en situation de handicap ?

Mon investigation révèle un angle mort systémique. J’ai découvert une absence quasi totale de formation spécifique au sein de la police, un constat étayé par le silence des institutions et des documents datés.

Ce manque de préparation est aggravé par une carence de données statistiques, un vide qui, selon l’ONU : « empêche d’objectiver les discriminations et de développer des politiques ciblées ».

Pour dépasser ce silence, je suis allé sur le terrain. Les témoignages poignants d’Anne, privée d’interprète en langue des signes lors d’un interrogatoire ; de Raphaël, physiquement incapable de commettre le délit dont on l’accuse ; et d’Olivier, autiste dont la crise de panique a été confondue avec de la provocation, illustrent un décalage absurde entre la « présomption de validité » des agentes et agents et la réalité.

Tout a commencé par une de ces captures d’écran qui vous glace un après-midi. Fin août 2025, la Municipalité de Lausanne, en Suisse, lève le voile sur des centaines de conversations WhatsApp privées de 50 de ses 500 policières et policiers. Entre deux blagues racistes, misogynes ou sexistes, on partira sur « un p'tit trisotto ». Le mot est lâché : validisme. Un détail, peut-être, dans le flot des scandales. Mais un détail qui a le mérite de poser une question, simple et directe : si, en interne, on en rigole, comment traite-t-on la question du handicap sur le terrain ?

La question est tout sauf théorique. L'actualité récente a des allures de catalogue. En mars 2025, à Clermont-Ferrand, en France, la vidéo d'un CRS assénant un coup de poing à un homme en fauteuil roulant fait le tour du web. En octobre 2024, à Papeete, en Polynésie, quatre agents de police sont mis en examen pour avoir violenté une autre personne handicapée. Des faits divers singuliers, peut-être. Des brebis galeuses, probablement. Sauf que la répétition finit par dessiner un motif. Alors, j’ai voulu comprendre. Comprendre si, en Suisse, nos fonctionnaires de police et de justice sont formés à interagir avec ces personnes — qui représentent aujourd’hui 22 % de la population du pays, selon l’Office fédéral de la statistique (2023). J’ai donc commencé à creuser.

📚 La police sèche les cours ?

Ma première porte d’entrée fut l'Institut Suisse de Police (ISP). C’est elle, notamment, qui coordonne la formation continue des forces de l’ordre. Ma question : existe-t-il des modules spécifiques consacrés au handicap dans leurs programmes ? La réponse est tombée, polie et administrative : non. Le sujet est « abordé » sous le prisme des « vulnérabilités ». Mais, hormis une base relative aux problématiques psychiatriques, il n’est jamais question de handicap. Pourtant, le bouclier légal existe. Et il est solide. L’article 8 de la Constitution fédérale interdit toute discrimination basée sur une « déficience corporelle, mentale ou psychique ». La Loi sur l’égalité pour les handicapés (LHand), en vigueur depuis 2004, est censée traduire ce principe en actes. Un fossé semble donc déjà se dessiner entre le droit et la réalité de la formation.

Je relance donc l’ISP : des projets ou des réflexions sont-ils en cours ? Pour toute réponse, leur service de documentation m’oriente vers un travail de diplôme datant… de 2010. « Police et personnes en situation de handicap : état des lieux et possibilités d’amélioration au sein de la centrale d’alarmes et d’engagement de la police de Lausanne » — encore elle. Mais attention, la recherche en question est classée « à usage policier » uniquement. Alors, malgré l’enthousiasme de son auteur à me la remettre, il a fallu négocier avec ladite police pour mettre la main dessus. Et, clou du spectacle, il s’agit là du document le plus récent de la littérature policière du pays sur le sujet.

Son promoteur, le Premier-Lieutenant Stéphane Magnin, y décrivait déjà une formation lacunaire, des opératrices et opérateurs qui ignoraient les protocoles d’assistance aux personnes sourdes ou malentendantes — qui ne peuvent pas ou peu utiliser un téléphone —, ainsi que le témoignage du philosophe en situation de handicap Alexandre Jollien, qui peine toujours à « se légitimer comme personne crédible » face à la police, en raison d’une dysarthrie — un trouble moteur de la parole causé par une lésion du système nerveux.

En 2020, une autre recherche paraît, intitulée « Prévention auprès de personnes vivant avec une déficience intellectuelle : étude destinée aux policières et policiers appelés à donner des cours à ce public ». Cependant, celle-ci se concentre uniquement sur la prévention auprès de la population. Elle apparaît donc comme une approche trop spécifique pour être utile à mon travail.

À lire également…

🤫 Angle mort et corps silencieux

Ce rapport, vieux de 15 ans, n’est pas qu’une archive poussiéreuse. C’est le prologue d’une critique bien plus cinglante, émise en mars 2022 par le Comité des Nations unies, qui a conclu que la Suisse « viole à bien des égards les droits des personnes handicapées » et ne les protège pas assez. Le problème de fond, soulevé par les expertes et experts, est le manque de données. Selon le rapport, le handicap n’est quasiment jamais renseigné dans les statistiques policières. Cette absence de suivi n’est pas un détail technique : c’est une réalité « qui empêche d’objectiver les problèmes et, par conséquent, de développer des politiques ciblées ».

Parfois, ce vide statistique est comblé par un fait divers qui raconte tout. Genève, 2017. Un homme hémiplégique se promène avec sa nièce. Des policiers le confondent avec un suspect armé. Ils lui ordonnent de lever les bras. Il ne peut en lever qu’un — par définition. Faute de bien coopérer, il est alors plaqué au sol, menotté, blessé. L’erreur est finalement constatée. Le procureur général, Olivier Jornot, classera l’affaire, estimant qu'on ne pouvait reprocher aux agents « d'avoir ignoré qu'il était hémiplégique ». La phrase interpelle ; elle fait de l’ignorance une excuse, et non un défaut de formation systémique. En peu de mots, pour la police et la justice, une personne est tacitement présumée « valide » jusqu’à preuve concrète du contraire.

À lire également…

À ce tableau s’ajoute un silence bien actuel : celui de la Conférence des commandantes et des commandants des polices cantonales de Suisse (CCPCS). Contactée, afin de savoir quelles approches du handicap étaient présentes ou non dans la formation policière, l’instance m’avait assuré une réponse. Malgré plusieurs relances, je l’attends toujours et ma boîte mail est restée vide. Et, dans le grand bain du journalisme d’investigation, une absence de retour, factuelle, est déjà une information en soi.

💬 Le réel à la barre

Alors, faute de statistiques officielles pour quantifier le problème, dépourvu de réponses concrètes et exploitables, il ne restait qu’une solution : aller chercher les réalités là où elles se trouvent, sur le terrain. Je suis donc parti à la recherche de personnes ayant vécu une procédure policière ou judiciaire avec un handicap. Trois d’entre elles ont accepté de me livrer leur témoignage. Voici leurs histoires…

🗺️ Et ailleurs ?

Mais la Suisse n’est pas une île. En France, un rapport du Défenseur des droits de 2024 révèle que le fait d’être en situation de handicap double le risque de voir sa plainte refusée par les forces de l'ordre. Le système repose en grande partie sur des associations comme Droit Pluriel pour combler les manquements de l’État. En Belgique, si l’arsenal législatif anti-discrimination est robuste, la réalité est plus sombre, notamment avec le scandale persistant des « internés », ces personnes atteintes de troubles mentaux détenues dans des prisons ordinaires faute de places en institutions spécialisées — une situation pour laquelle le pays a été maintes fois condamné.

À l’inverse, et de l’autre côté de l’Atlantique, le Québec fait figure de bon élève. Là-bas, l’approche est systémique. Depuis une vingtaine d’années déjà, l’École nationale de police (ENPQ) a intégré des modules de formation obligatoires sur « la désescalade en santé mentale », incluant, par exemple, des chapitres spécifiques sur l’autisme. La police n’est ainsi plus seulement une force de répression, mais un maillon d’une chaîne de prise en charge socio-sanitaire.

The Police – Every Breath You Take

🙈 Une police à l'aveugle ?

Alors, que reste-t-il, au fond ? Probablement cette image de départ, celle d’une « moquerie » sur un groupe WhatsApp. Une blague qui, mise en perspective, devient le symptôme d’un angle mort. Quand un système ne forme pas ses agentes et agents à reconnaître, comprendre et interagir avec plus d’un cinquième de la population, il ne la protège peut-être plus efficacement. Il la rend invisible, puis vulnérable.

Ce n’est pas une question de blâmer individuellement chaque policière, chaque policier, juge ou procureur, mais de questionner l’institution. Sans formation, sans directives claires, sans une culture du respect qui inclut toutes les diversités, on laisse la place aux préjugés, à l’impatience et, dans les pires des cas, à la violence. Et l'on risque ainsi, probablement, de créer une police qui, à force de ne pas voir le handicap, finirait, elle-même, par être aveugle à une partie de sa mission.

🛟 Vous avez besoin d'aide ?

Numéros d'urgence

🚓 Police : 117 ou 112

🚑 Urgences médicales : 144 ou 112

🙌 La Main Tendue : 143 (en Suisse uniquement)

🦻 Personnes sourdes et malentendantes : SMS au 079 702 05 05 (en Suisse uniquement)

🤩 Vous avez aimé cet article ? Un petit geste, même symbolique, aide à la pérennité de cette infolettre et rend ce rendez-vous accessible à tout le monde — car une personne sur deux vivra le handicap au cours de sa vie. Connaître ces réalités, c’est aussi garantir votre qualité de vie si, un jour, le handicap sonne à votre porte. Merci du fond du cœur pour votre soutien !