Lavez-vous… mais restez assis

Le 3 décembre, Journée internationale des personnes handicapées, les entreprises se parent de violet, se disant soudain « inclusives ». Malick Reinhard décrypte ce « handiwashing » : une communication de façade qui peine à masquer une réalité peu reluisante et renforce les stéréotypes.

⏱️ Vous n’avez que 30 secondes ?

Chaque 3 décembre, à l’occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, j’observe le même rituel sur les réseaux sociaux : une vague de « handiwashing ». Des entreprises se parent de violet pour afficher un engagement de façade, utilisant la cause du handicap comme un simple outil marketing.

Et l’analyse souligne un paradoxe : alors que les personnes handicapées sont sensibles à la communication des employeurs, 42 % d’entre elles jugent ces campagnes inadaptées. Pour illustrer ce décalage, l’article présente des cas emblématiques, comme celui du journal 20 Minutes ou du groupe EDF, accusés de pratiques discriminatoires en interne tout en affichant publiquement un discours pro-inclusion.

La racine du problème est identifiée comme étant le « validisme », un système de pensée qui érige la personne valide en norme sociale et perçoit le handicap comme une anomalie. Ce biais mène à des actions superficielles et renforce les stéréotypes, notamment à travers l’« inspiration porn », qui spectacularise certaines vies pour en faire des leçons de courage.

En contrepoint, des alternatives sont explorées, telles que les partenariats entre des entreprises suisses et des fondations spécialisées, mais présentées comme une solution pragmatique, mais transitoire.

Il y a des rituels immuables dans le calendrier des entreprises : la galette des rois en janvier, les sapins en plastique en décembre, la journée « team building » entre les deux. Et puis, il y a le 3 décembre : la Journée internationale des personnes handicapées. Ce jour-là, mon fil d’actualité LinkedIn se repeint aux couleurs de la vertu. Les logos des grands groupes, d’ordinaire si fiers de leur charte graphique dispendieuse, s’habillent d’un violet de circonstance. Et, ce jour-là, tout le monde veut sa part du gâteau de l’inclusion.

Ce grand maquillage annuel porte un nom : le « handiwashing ». Ou « purple washing », pour les initiés. C’est le petit frère du greenwashing, cette manie de se prétendre plus vert que la forêt amazonienne tout en continuant de bétonner. Certaines stars de l’influence en ont même fait leur fonds de commerce, traversant la mer « pour sauver les océans ». Avec le handiwashing, le principe est le même : on utilise la cause du handicap comme un accessoire de mode, un joli pin’s à accrocher au revers de sa politique de « responsabilité sociale des entreprises » pour avoir l’air bien sous tous rapports. L’art de paraître engagé… sans vraiment l’être.

💅 Derrière le vernis, les fissures

Le paradoxe, c’est que le public visé n’est pas dupe. Une étude au titre évocateur, « Emploi et handicap, qu’en pensent les premiers concernés ? », publiée en septembre 2016 par la société de recrutement TMP Worldwide, révélait déjà un chiffre qui sonne comme un avertissement : si 87 % des « talents » en situation de handicap sont sensibles à la communication des employeurs sur le sujet, 42 % jugent la plupart de ces campagnes inadaptées, voire complètement inutiles. Un décalage qui en dit long sur le fossé entre la vitrine et l’arrière-boutique.

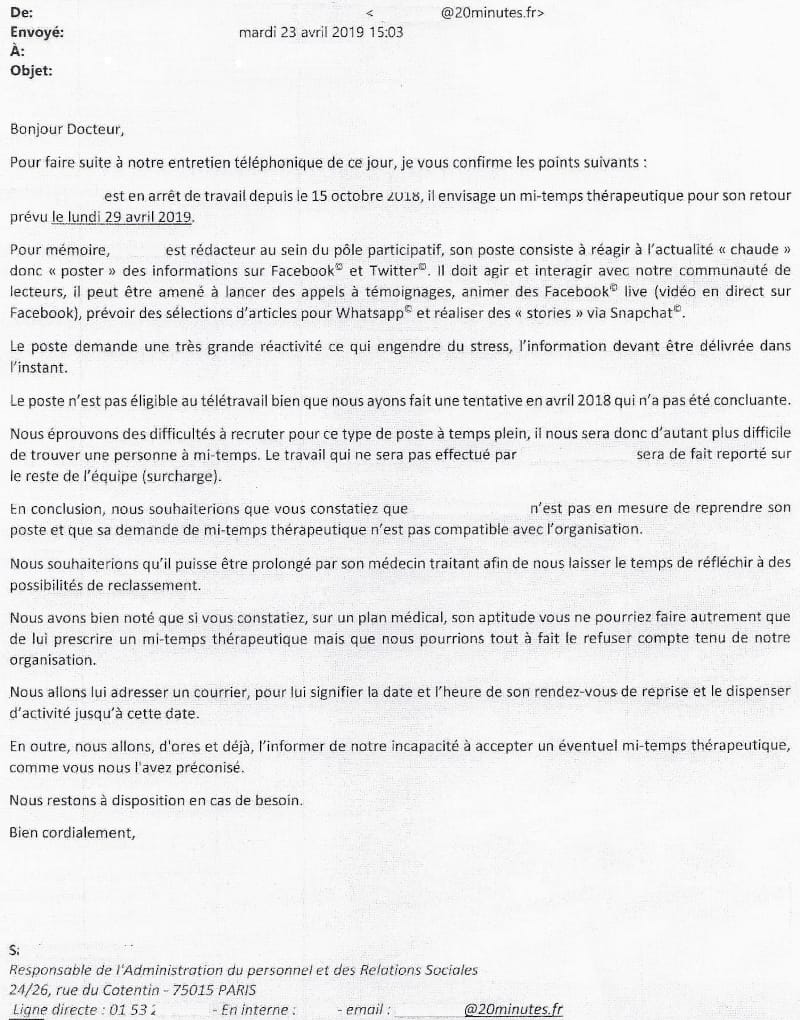

Parfois, l’ironie est si cruelle qu’elle en deviendrait presque une œuvre d’art. Prenez le quotidien 20 Minutes — dans sa version française. Un journal qui, en décembre 2021, n’hésite pas à dénoncer le handiwashing dans ses propres colonnes. Noble cause — grand prince. Sauf que, voilà, trois semaines plus tard, le média en ligne consacré au handicap Yanous révèle la face cachée du décor : en interne, la direction est accusée d’avoir fait tout son possible pour pousser vers la sortie un de ses rédacteurs, fraîchement handicapé à la suite d’une maladie.

L’histoire est tristement banale. Refus d’aménager le télétravail, pressions, humiliations. Le manuel complet du « Fais ce que je dis, pas ce que je fais ». Comment un journal qui se veut le parangon de l’inclusion peut-il en arriver là ? La question, posée par les enquêtrices et enquêteurs, flotte encore, gênante comme un silence lors d’un dîner de famille trop aviné.

🥧 La « tarte à la crème » de la bonne conscience

Et ce n’est pas un cas isolé. Le géant français de l’énergie, EDF, qui communique à coups de millions sur ses engagements, a été épinglé en 2023 par le site d’investigation Blast. Le média parle d’une « machine à broyer », décrivant le harcèlement subi par un technicien handicapé, finalement licencié. Le double discours dans toute sa splendeur : dehors, les lumières de l’exemplarité ; dedans, les plombs qui sautent.

Campagne d'EDF sur son rôle « d'employeur responsable », publiée en 2020. Chaque intervenante et intervenant semble avoir parfaitement appris son texte.

Pour comprendre comment de telles pratiques peuvent coexister avec des discours dégoulinants de bons sentiments, il faut regarder sous le capot. Le moteur de tout cela, c’est le « validisme ». Un mot un peu technique pour décrire une idée simple, presque invisible tant elle est ancrée : la société est pensée par et pour les personnes dites « valides ». Le reste n’est qu’une anomalie à gérer.

Le validisme, ou capacitisme, se caractérise par un système de valeurs faisant de la personne « valide », sans handicap, la norme sociale. Ainsi, le handicap est perçu comme une erreur, un manque ou un échec et non comme une conséquence des événements de la vie ou de la diversité au sein de l’humanité. Le validisme est actuellement une croyance dominante dans nos sociétés. En savoir plus

Stéphane Forgeron, expert français en accessibilité, met des mots bruts sur cette réalité. Pour lui : « “Changer le regard”, c’est une tarte à la crème que l’on ressort tous les quatre matins, une expression politique vide de sens ». Il dénonce une société qui stigmatise sans même savoir pourquoi, où les choix d’embauche « ne sont pas basés sur des critères de compétence, mais de handicap, sans l’avouer ».

🥇 Quand la « normalité » devient l’exploit

Le résultat de ce grand simulacre ? Le renforcement des stéréotypes. Le handiwashing adore les héros. L’athlète paralympique qui surmonte tout, le génie qui transcende sa condition. C’est ce que la militante australienne Stella Young appelait l’« inspiration porn » : on transforme des vies en spectacles édifiants pour que les « valides » se sentent mieux. « Tout cela, c’est une objectification qui laisse dans l’ombre les 80 % de handicaps invisibles et la banalité d’un quotidien qui n’a rien d’héroïque », regrette Stéphane Forgeron, qui vit avec une déficience visuelle.

Pourtant, des alternatives existent. Loin des projecteurs et des campagnes virales. En Suisse, une poignée d'entreprises comme Felco, Nivarox, Horotec et Von Bergen semblent avoir trouvé une recette qui fonctionne : le partenariat avec des fondations spécialisées, comme Alfaset.

À lire également…

Sur la liste de ceux qui font un tabac, on trouve même le géant de la clope, Philip Morris, en chantre de l’inclusion. De quoi laisser sans voix. Ou faire tousser — ça, c’est l’étape d’avant. Le modèle, lui, est d’une simplicité biblique : on intègre des employés en situation de handicap intellectuel ou neurodéveloppemental dans les entrepôts ou sur les lignes de production. Ils travaillent avec les autres, sur les mêmes tâches. En attendant que les entreprises engagent elles-mêmes des personnes en situation de handicap, sans passer par du B2B deus ex machina, on ne trouvera pas mieux. Désolé…

Zouk Machine – Maldòn

🍰 La fève sur le gâteau

Le problème n’est donc pas la communication, mais le vide qu’elle tente de masquer. Le handiwashing est le symptôme d’une inclusion pensée comme une case à cocher, un score à atteindre, plutôt que comme une transformation culturelle. C’est une couche de peinture fraîche sur un mur fissuré.

Alors oui, le 3 décembre reviendra, aussi sûr que la galette des rois. On verra les logos passer au violet sur nos écrans. Un ballet numérique bien orchestré, une minute de silence pour la conscience collective. Puis, discrètement, la couleur s’effacera. On rangera les costumes de l’inclusion au placard, à côté des sapins et de cette fève en plastique bas de gamme de l’Enfant Jésus. En attendant l’année prochaine, et la reprise du même spectacle. On se sentira bien, un instant. On sera « inspiré » pour la journée. Comme après un team building. Puis, on oubliera. Car c’est peut-être ça, le plus confortable, finalement.

🤩 Vous avez aimé cet article ? Un petit geste, même symbolique, aide à la pérennité de cette infolettre et rend ce rendez-vous accessible à tout le monde — car une personne sur deux vivra le handicap au cours de sa vie. Connaître ces réalités, c’est aussi garantir votre qualité de vie si, un jour, le handicap sonne à votre porte. Merci du fond du cœur pour votre soutien !